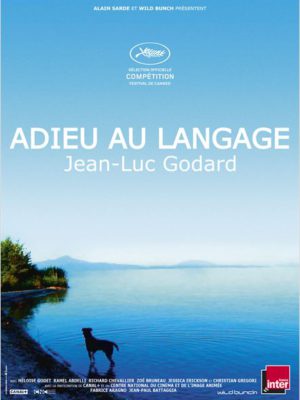

Adieu au langage

en 2D et 3D

« La langue est fasciste ; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire. » (Roland Barthes)

Plus personne n’ose demander de quoi « parle » le nouveau Godard. Fameux pour ses aphorismes, lui-même a longtemps répété l’anecdote : « Quand j’étais petit, mes parents me disaient qu’il faut pas raconter d’histoires ; maintenant que je fais du cinéma et que j’obéis à mes parents, tout le monde me dit qu’il faut raconter des histoires ». Alors que se passe-t-il dans Adieu au langage ? Eh bien, il y a un couple en crise – comme toujours chez Godard – et une grande nouveauté : un chien. Et ? Et c’est à peu près tout. C’est-à-dire pas grand chose et en même temps : tout.

Concrètement, le film de Godard nous parle du langage. Les raisons de la crise du couple sus-cité sont pour le moins floues. La femme réclame l’égalité, les querelles de la grande Histoire se sont immiscées entre eux… Du Méprisà Nouvelle vague, le couple chez Godard s’est progressivement réduit jusqu’à l’esquisse. Celui d’Adieu au langage est devenu iconique, Godard filme d’ailleurs l’homme et la femme nus, tel Adam et Ève. Le traumatisme de l’Histoire, grand thème godardien, est entré dans le quotidien. À travers eux, le cinéaste exprime sa lassitude du monde ; ce monde dont il dit que le fascisme, bien qu’il ait perdu par les armes, est le vrai gagnant de l’Histoire. Levinas, Ellul, De Stael et tant d’autres : à son habitude, le cinéaste abuse de nombreuses citations piochées dans la littérature, les arts ou la philosophie, il superpose les images, brûle les couleurs, tord les sons, et donne au final le sentiment que, pour lui, la société actuelle n’est que tyrannie du bonheur, désastre technologique, contamination de la non-pensée. Une phrase parmi d’autres résonne fort dans ce maelström étourdissant : « Vous êtes emplis du goût de vivre. Je suis là pour vous dire non. Et pour mourir. » Godard chapitre son film en deux parties dont la première s’appelle « 1 : Adieu ».

Et puis il y a l’apparition de plus en plus fréquente du chien. C’est le chien de Godard et de sa compagne. Il le filme avec des petites caméras, des téléphones portables, dans un tas de situations ordinaires. Il semble véhiculer l’idée, assez nouvelle chez Godard, d’un éloge de l’état de Nature. Alors que le couple s’empêtre dans l’incommunicabilité, lui semble capable d’écouter le bruit de la rivière, il apparaît dans des images évoquant l’impressionnisme, toujours dans un rapport immédiat et sincère au monde. Donc, de deux choses l’une. Soit on s’arrête là en concluant que le vieux cinéaste sucre les fraises avec son toutou. Soit on commence à comprendre que la figure du chien nous aiguille en fait sur une tout autre voie. Il nous emmène sur les chemins de traverse d’un cinéma à l’état primitif, qui accorde pleine confiance aux formes et aux couleurs, d’un art intimiste et à la puissance évocatrice infinie, d’un idiome dégagé du sens manifeste. Cette deuxième partie, Godard l’appelle « 2 : Métaphore ».

Plus que jamais, ce nouvel essai de Godard porte haut sa croyance en le cinéma. Avec une liberté totale, il suit les pas de Claude Monet, qu’il cite : « Ne pas peindre ce qu’on voit, puisqu’on ne voit rien, mais peindre ce qu’on ne voit pas. » Cet en deçà (ou au-delà) du langage, Godard le travaille via la redondance, cette esthétique du ressassement, où les propositions visuelles résonnent peu à peu avec les citations, les surimpressions et les sons, pour former au final la « troisième image », principe moteur de tout son cinéma : la juxtaposition de deux images qui en crée une troisième. Autrement dit, l’évasion du sens premier (ou second), l’ouverture sur la poésie du monde, dans un mouvement que Godard pratique depuis longtemps déjà : la pensée qui prend forme et la forme qui pense. Alors, adieu au langage : qu’il est bon, Jean-Luc, de penser cinéma avec toi.